Negli ultimi sette anni i Pumas sono diventati, a tutti gli effetti, una potenza del rugby mondiale. Non è una sensazione, né un’iperbole: i numeri raccontano una crescita reale e misurabile. L’Argentina ha raccolto «diciotto vittorie contro nazionali stabilmente presenti nella top 10 del ranking World Rugby, un dato che eguaglia quanto raggiunto nell’intero decennio precedente». È un salto di qualità che non si spiega solo con una buona generazione, né con qualche exploit isolato: è la prova di un sistema che ha iniziato a produrre risultati con continuità.

A cadere sotto i colpi della celeste y blanca non sono state squadre alla portata, ma le grandi potenze del rugby internazionale: Nuova Zelanda, Sudafrica e Australia, oltre all’Italia. Tra il terzo posto alla Rugby World Cup 2007 e il quasi bronzo della RWC 2023 c’è un profondo abisso di preparazione, organizzazione e percorsi formativi che partono dal basso.

Ma come ha fatto Buenos Aires a costruire una nazionale così solida e competitiva? E soprattutto: c’è qualcosa, in quel percorso, che può diventare una lezione utile anche per l’Italia?

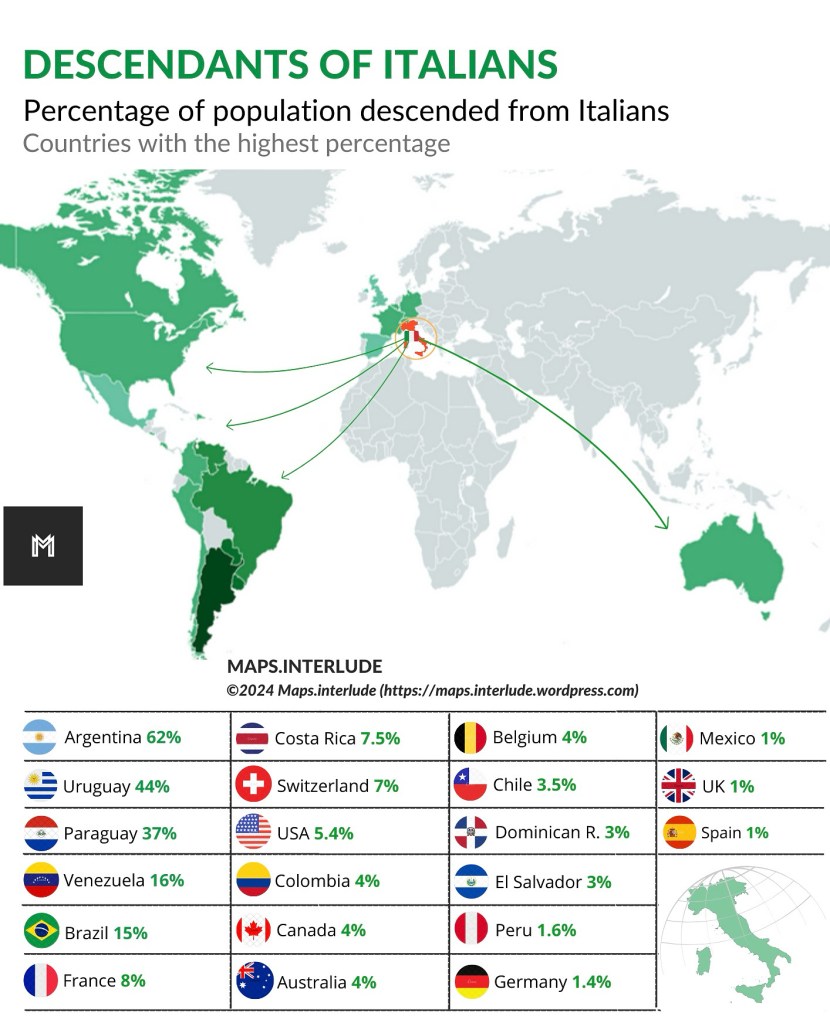

Il confronto con l’Argentina, in realtà, non è affatto casuale. Da anni esiste un filo diretto, sempre più evidente, tra il rugby argentino e quello italiano: basti pensare al rapporto con le nostre franchigie, che hanno accolto e valorizzato diversi giocatori albiceleste — Albornoz, i fratelli Farías, Carreras e molti altri. C’è poi un ulteriore elemento che rende la comparazione ancora più interessante: in Argentina circa 25.000.000 di persone (il 62% della popolazione totale del paese) possono rivendicare ascendenti italiani. Un dato che non è solo anagrafico, ma che racconta un legame storico profondo, una vicinanza culturale e perfino una potenziale “base comune” su cui ragionare quando si parla di identità, formazione, appartenenza sportiva tra i due mondi.

- Perché l’Argentina è diventata una potenza

- La lezione per l’Italia

- Oltre l’Italian Exiles: una strategia federale

- Conclusione

Perché l’Argentina è diventata una potenza

Le radici di questo successo risalgono al XIX secolo, quando numerosi emigrati britannici giunsero in Argentina in cerca di nuove opportunità di vita. Insieme alle proprie tradizioni portarono anche uno sport strano, il rugby, praticato con una palla dal rimbalzo imprevedibile e destinato col tempo a mettere radici profonde nell’élite del Paese. Difatti tra XIX e XX secolo, lo sport era un mezzo di socialità interno alle giovani leve delle classi abbienti. Entrare in un club universitario, come il CUBA argentino (Club Universitario de Buenos Aires) non era solo un modo di fare sport, ma anche prepararsi a divenire parte attiva della classe dirigente futura. E per farne parte era necessario essere cooptati da persone già iscritte. Nel recente passato, Sebàstian Fuentes, ricercatore del progetto Globalsport dell’Università di Amsterdam, ha mostrato come questa divisione sociale si riflette ancora oggi nella geografia di Buenos Aires:

«I luoghi della vita quotidiana dei membri dei club di rugby più tradizionali dell’Unione di Rugby di Buenos Aires (URBA) si collocano tutti lungo traiettorie lineari simili. I club che dominano l’URBA e vincono la maggior parte delle partite nel campionato dilettantistico si trovano infatti nella Zona nord. San Isidro [situata nella zona nord della città] rappresenta un territorio dell’alta e medio-alta borghesia, dove le persone scelgono di vivere per il contesto paesaggistico di pregio e per la presunta omogeneità di classe».

È proprio a partire da queste contraddizioni che il rugby argentino ha avviato un processo di riforma profondo, in cui la tradizione è stata ricollocata in un sistema più strutturato e meritocratico. La Unión Argentina de Rugby ha progressivamente rafforzato un modello federale capace di intercettare, sviluppare e accompagnare il talento lungo un percorso chiaro e condiviso, riducendo il peso delle appartenenze sociali e aumentando quello della performance, dell’etica del lavoro e della crescita individuale. Anche quando sono emersi rigurgiti classisti come nel caso dei vecchi post di Petti, Socino e Matera, che portarono a una loro temporanea esclusione dalla nazionale, la direzione intrapresa dal movimento è rimasta chiara: alzare gli standard non solo tecnici, ma anche culturali.

Accademie regionali e nazionali

Il percorso di crescita dei giovani rugbisti è stato riorganizzato nel 2019 secondo un sistema meticoloso e progressivo, pensato per valorizzare il talento senza bruciare le tappe. Tutto comincia dai club locali, che in Argentina sono molto più di semplici squadre dove muovere i primi passi. È lì che i giocatori assorbono la cultura del club, imparano il senso di appartenenza e ricevono una prima “impronta” identitaria: una sorta di DNA rugbistico che, nel tempo, finisce per caratterizzare molti atleti rioplatensi. Su segnalazione delle squadre, quindi, i giocatori più promettenti vengono convocati dalla Unión Argentina de Rugby (UAR), che li indirizza verso una delle accademie regionali presenti nei principali poli rugbistici del Paese come Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Tucumán e Mendoza. Chi dimostra di possedere le qualità richieste a livello federale può accedere al livello successivo, composto da una delle 17 accademie nazionali, dove la selezione si fa ancora più rigorosa. La federazione seleziona un centinaio di giocatori che vengono invitati a partecipare a un torneo federale che funge da vero e proprio banco di prova. È qui che si compie il salto decisivo: i migliori tra questi giovani sono scelti per entrare a far parte della nazionale Under 20, i Pumitas.

Giunti alla maturità, i giocatori possono compiere il salto nel rugby professionistico esordendo in una delle franchigie argentine del Super Rugby Americas, il torneo annuale di rugby a 15 che riunisce squadre professionistiche di Argentina (come Pampas XV, Dogos XV e Tarucas), oltre a formazioni di Brasile, Cile, Paraguay, Uruguay e Stati Uniti.

Ma non per tutti c’è spazio, né lo stesso minutaggio: la concorrenza è altissima e i posti da titolare sono pochi. Per questo, e non solo per ambizione personale, molti talenti argentini finiscono presto nel mirino dei club europei e imboccano la strada dell’emigrazione sportiva. A prima vista potrebbe sembrare una dispersione penalizzante; ma, nel caso dei Pumas, è spesso il contrario: se il sistema federale ha fornito una preparazione solida, lo scambio di competenze e influenze tra cultura rugbistica argentina ed europea diventa un valore aggiunto che ricade sull’intero movimento. Prendiamo un esempio su tutti. La vittoria argentina contro la Nuova Zelanda nel Rugby Championship 2025. L’Argentina ha infatti schierato un XV composto interamente da giocatori sotto contratto con club europei, un 100% export che non è un’eccezione, ma la manifestazione di un meccanismo stabile. Perché, se il percorso formativo è condiviso fin dalla giovane età e i principi di gioco sono chiari, la distanza geografica non erode l’identità: la nazionale continua a esprimersi come un blocco compatto, riconoscibile e coeso.

Dentro questa cornice, il confronto con l’Italia — sempre sui due XV titolari del 2025 — diventa una cartina di tornasole. L’Italia che ha battuto l’Australia nelle Autumn Nations Series presenta un assetto più ibrido: nel XV titolare solo il 40% era sotto contratto con una franchigia italiana, mentre il restante 60% proveniva da Francia e Inghilterra (Top 14 e Premiership). Il punto, però, non è stabilire se “estero” equivalga automaticamente a qualità: è capire quanto una federazione riesca a trasformare l’estero in leva di sistema, integrandolo con continuità nei percorsi, nei principi di gioco e nella costruzione di un’identità tecnica comune.

L’Argentina ha dimostrato quindi che la forza di una nazionale non dipende dalla prossimità geografica dei suoi atleti, ma dalla solidità del percorso che li ha formati e dalla chiarezza del modello con cui vengono reinseriti. Quando il percorso accademico è coerente, l’emigrazione non disperde: alza il livello. Ed è qui che il caso argentino smette di essere un’anomalia e diventa una lezione utile per l’Italia.

Il punto dunque non è giocare con i Pumas, ma essere un Puma. Ed esserlo sempre, ovunque ci si trovi.

La lezione per l’Italia

Il modello argentino dimostra che l’emigrazione dei talenti non indebolisce, ma rafforza. Ed è proprio questa la strada che l’Italia dovrebbe seguire. Nonostante la maggior parte dei loro giocatori militi in club europei, il sistema federale argentino ha saputo creare una base culturale, tecnica e identitaria così solida da mantenere intatta – e persino rafforzare – la coesione della nazionale. In quest’ottica, il nostro movimento ovale dovrebbe essere lieto di veder accasare nei migliori club del continente giocatori come Lucchesi, Riccioni, Fischetti . Anche Tommaso Allan si è speso pubblicamente in favore di questo concetto: «La diversità è una forza» ha raccontato in un’intervista per Rugbypass. «Ho raccolto piccoli pezzi qua e là da tutti i Paesi in cui sono stato e in cui ho giocato: dagli altri si impara sempre qualcosa. Di sicuro ha migliorato il rugby italiano. E sarà sempre più la norma. Io sono totalmente a favore». Un altro caso che testimonia di questa ricchezza acquisita è l’esperienza inglese di Edoardo Todaro. Giunto in Inghilterra a quattordici anni, ha affrontato tutto il pathway dei Northampton Saints prima di diventare la star del club inglese e il grande atteso del Sei Nazioni per la nostra Nazionale di rugby a 15. La sua esperienza è paradigmatica: pur essendo cresciuto rugbisticamente in un altro paese, la trafila giovanile attraverso i livelli della nazionale italiana gli ha permesso di rimanere in contatto con il gruppo squadra e con l’identità di gioco azzurra. Esattamente come ha fatto l’Argentina con i suoi Pumas, che oggi sono in gran parte formati da atleti sotto contratto in Europa, ma che mantengono un’identità rugbistica forte e condivisa grazie al lavoro svolto da club locali, accademie regionali e federazione.

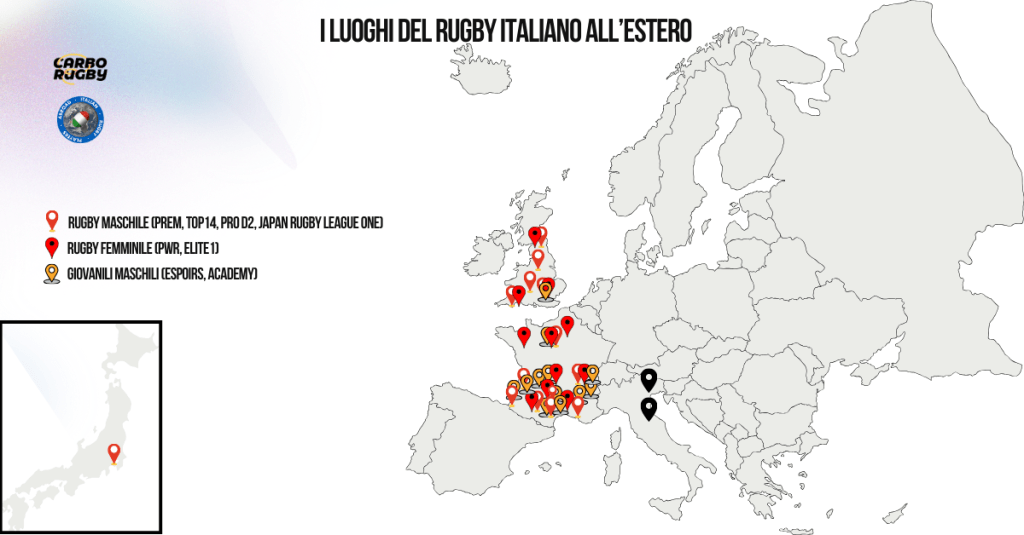

Su 73 giocatori e giocatrici italiani presi in considerazione — grazie al lavoro preziosissimo della pagina Instagram Italian Rugby Players Abroad — l’82% delle nostre risorse all’estero è oggi concentrato in Francia (19 donne, 15 senior, 26 espoirs).

È la qualità del legame, non la prossimità geografica, a fare la differenza. Vedere Benetton Treviso e Zebre Parma perdere alcuni dei talenti migliori non dovrebbe entrare nell’ottica di perdita di qualità da parte delle franchigie e del nostro rugby, ma come occasione per creare spazio e minutaggio per talenti come Leonardo Marin a Treviso e David Odiase a Parma, mentre attraverso il talento emigrato potremo drenare verso l’Italia metodologie e competenze da cui potranno trarre beneficio non solo i giocatori stessi, ma anche tutti i livelli del movimento. Temere la fuga dei talenti significa non aver fiducia nella propria capacità di formarli e rigenerarli. Ma in uno sport sempre più globale e competitivo, la chiusura può solo portare stagnazione. Al contrario, un sistema capace di far nascere, accompagnare e poi liberare i propri giocatori verso il massimo livello è un sistema maturo, resiliente e destinato a crescere nel tempo.

Minuti, responsabilità e crescita: Alessandro Garbisi

Un giocatore che, oggi più di altri, ha bisogno di minutaggio e soprattutto di fiducia è Alessandro Garbisi. Nonostante abbia appena rinnovato fino al 2028, con Andy Uren (anch’egli sotto contratto fino al 2028) davanti nelle gerarchie e Werchon destinato a rientrare in biancoverde dall’estate 2026, lo spazio disponibile per lui rischia di assottigliarsi fino a diventare una terra di mezzo: troppe poche partenze per costruire continuità, troppe apparizioni sporadiche per incidere davvero. A ventitré anni è una situazione pericolosa, perché un mediano di mischia non cresce a puntate: cresce con la responsabilità, con la gestione, con la ripetizione delle scelte dentro partite vere.

Il problema, inoltre, non è solo di club. Se al Sei Nazioni 2026 Fusco gli ha già soffiato il posto nelle rotazioni delle prime partite, il rischio di scivolare ai margini del giro azzurro non è astratto, è concreto e aumenta ogni settimana in cui il suo rugby resta senza un ritmo stabile. Per questo, nell’ottica di ritrovare continuità e non perdere terreno in Nazionale, dove è stato ripescato all’ultimo proprio per sostituire l’infortunato Fusco, valutare una nuova destinazione all’estero – Top 14, Pro D2 o PREM – potrebbe essere una crescita sportiva. Garbisi non può permettersi stagioni da rincalzo. Ha bisogno di partite da guidare, di decisioni da prendere quando la palla pesa, di errori da commettere e correggere nel percorso, non da pagare come colpe definitive agli occhi di allenatori e tifosi. È lo stesso meccanismo che ha reso grande il modello argentino: tanti giovani talenti vengono formati in patria, poi trovano nei campionati stranieri il contesto ideale per compiere l’ultimo salto e tornare in Nazionale più forti, più maturi, più pronti. Anche per Garbisi, una scelta simile non rappresenterebbe un allontanamento dall’azzurro, ma un investimento sul suo futuro con l’azzurro.

Oltre l’Italian Exiles: una strategia federale

L’internazionalizzazione, quindi, non è una minaccia per le franchigie italiane, ma una leva strategica per tutta la filiera del rugby nostrano. A patto però che questa sia accompagnata da una visione federale chiara, un’identità tecnica condivisa e una volontà politica di far crescere non solo le squadre, ma anche le persone che le compongono.

Nel recente passato l’Italia ha portato a un livello superiore il contributo internazionale per potenziare il proprio sistema rugbistico: prima con Connor O’Shea e poi Kieran Crowley, scelto inizialmente come capo allenatore della Benetton Rugby e successivamente promosso alla guida degli Azzurri. Più recentemente è stato richiamato in Italia Stephen Aboud con il ruolo di High Performance Manager. Tra i suoi compiti ci saranno quelli di «elaborare piani di sviluppo individuale per i giocatori di interesse nazionale […], coordinare la pianificazione dei percorsi di transizione tra i diversi livelli (dall’accademia al professionismo e alla Nazionale) e contribuire in modo attivo alla definizione dei profili professionali da coinvolgere nel programma FIR, così da rafforzare la qualità della formazione e lo sviluppo complessivo degli atleti».

Mentre nelle franchigie si libera spazio e minutaggio per i profili più interessanti del panorama giovanile — che possono così affacciarsi allo URC e avviare un percorso di crescita reale — i giocatori che scelgono (o riescono) a emigrare in Top 14 o in PREM alzano ulteriormente l’asticella del proprio sviluppo. Lì si allenano in contesti più esigenti, con intensità quotidiane superiori, sotto la guida di staff di altissimo livello e contro avversari abituati a ritmi e standard fisici spesso più elevati. Non è solo una questione di durezza: è soprattutto un tema di apprendimento. Confrontandosi con stili di gioco diversi e vivendo spogliatoi internazionali, questi atleti assorbono metodologie, abitudini e letture del rugby differenti, portando a casa un bagaglio tecnico, tattico e culturale più ampio. È un arricchimento che, al rientro in Nazionale, diventa patrimonio collettivo: competenze individuali che si trasformano in qualità di squadra.

Conclusione

Se l’Italia vuole compiere un salto di qualità duraturo, deve smettere di considerare l’estero come un luogo in cui sperare di pescare giocatori con origini italiane e iniziare a trattarlo per ciò che può essere: una leva di sistema. Questo significa andare oltre la logica degli Italian Exiles — il progetto della Federazione Italiana Rugby pensato per individuare i migliori talenti tra i 17 e i 20 anni — e costruire un modello più ampio, strutturato e stabile di connessione con le competenze e i percorsi formativi fuori dai confini nazionali. Non si tratta di abbandonare i migliori, ma di costruire un percorso che li formi bene, li orienti nelle scelte giuste e poi li reinserisca in Nazionale dentro un modello tecnico condiviso, con obiettivi chiari e soprattutto con minuti veri sulle gambe. In questa prospettiva, le franchigie devono diventare acceleratori, non parcheggi: luoghi che sviluppano e lanciano, pronti anche a lasciar partire alcuni talenti quando il passo successivo richiede contesti più competitivi. Ma perché questo funzioni serve una regia: la Federazione deve essere il collante che trasforma esperienze diverse in un’identità comune, garantendo continuità tecnica, monitoraggio, gestione dei carichi e un dialogo strutturato con i club esteri. In un rugby sempre più globale, quindi, la vera domanda non è se i nostri giocatori debbano partire, ma se siamo abbastanza maturi da farli partire bene e farli tornare migliori. Perché il talento trattenuto per paura — o per ego — alla lunga si spegne; il talento liberato dentro una visione, invece, cresce. Se l’Italia vuole garantirsi una nuova leva di giocatori talentuosi e maturi, deve pensare oltre le franchigie. Solo a quel punto il sogno di Mitch Lamaro di vincere il Sei Nazioni potrebbe diventare una possibilità concreta.

Carborugby è un progetto condiviso da un gruppo di appassionati che cerca di creare contenuti tra blog, social, fantarugby e podcast. Se ti piace il nostro lavoro e vuoi supportare il progetto, puoi farlo offrendonci un caffè al link coff.ee/carborugby.